平成30年 玉台寺塀瓦

『工事実績更新しました。』

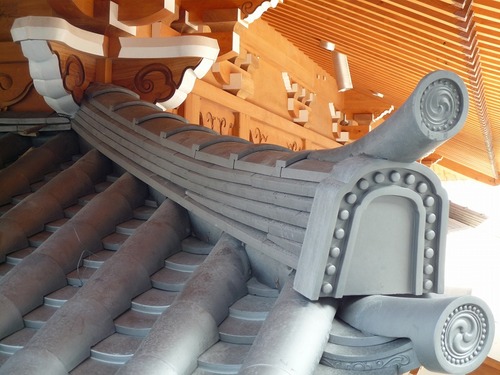

平成29年 玉台寺本堂 門徒会館 庫裡 集会堂

長崎市内にある、浄土宗のお寺です。 瓦は奈良産一体型本葺き瓦です。久しぶりの地元の現場でした。

『 鐘楼瓦葺き工事 』 ~その2~

瓦は、既存の奈良の一体型本葺き瓦を再使用しました。 葺き替え前は甍巴はありませんでしたが、熨斗瓦だけで積んでしまうと不格好なため、今回は新設しました。 降り鬼も、前より瓦1枚分前に立てました。 雨切熨斗は前包みが低く、手 […]

『 鐘楼瓦葺き工事 』 ~その1~

今年最初の現場は、鐘楼の葺き替え工事です。 屋根部は、全て新しく張り替えました。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その10~

大棟は、2分の反り熨斗に角桟衾です。 本堂と接続する屋根部分です。 4月の着工から今月で8ヶ月になります。 久しぶりの長丁場の現場でしたが、無事に完成する事が出来ました。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その9~

本堂横の建物に着工しました。 入母屋の屋根に奈良産一体型本葺き瓦を使用します。 棟部に換気瓦のユニットを取り付けました。 本体は、棟下に隠れてしまいますが、屋根裏の空気を循環させる、大事なパーツとなります。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その8~

今週から下屋工事です。 連日の猛暑からしばらく、逃れられそうです。 複雑な造りの屋根のため、考えさせられました。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その7~

隅棟に移りました。 鬼は1尺3寸で、捨て熨斗3段の割り熨斗それぞれ2段と3段に、8寸幅の亀衾で仕上げました。 4本目まで無事完成いたしました。 御堂本体が終わりました。 来週からは、下屋の屋根工事です。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その6~

今日から降り棟の施工に移りました。 捨て熨斗3段に割熨斗4段で完了しました。 1本目終了です。 天気が良過ぎて南蛮漆喰がどんどん乾くため、間髪入れずに葺かないとすぐ固まってしまいます。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その5~

大棟8段目の施工状況です。 熨斗12段目で完了しました。 棟込み紋も丁度良い大きさで、バランス良くおさまりました。 今日で大棟が終了しました。 今年の梅雨はなかなか雨が降らず、工程的には助かりますが、連日の真夏日ですでに […]

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その4~

箕の甲は素丸だけでおさめました。 巴瓦の角度も10度前後の緩い角度です。 大鬼の足は、荒目流しの経の巻きです。 鬼瓦は、2尺5寸の蛇の目経の巻きです。 台熨斗1段目に移りました。 12段位は積めそうです。 この段階で約2 […]

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その3~

今日から箕の甲部の掛け瓦施工に入りました。 この部分も全て乾式工法です。 巴瓦は金鎖ビスで緊結、平瓦も空葺きです。 箕の甲の落ちが浅いため、素丸だけでおさまる予定です。

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その2~

今日から軒瓦の施工に入りました。 巴瓦はステンレスビス留めです。 以前はホルマル銅線で緊結していましたが、谷板金の腐食同様、銅線自体の腐食の問題もあり、最近はこの仕様に変更しています。 軒付けの後は平部の瓦葺きです。 降 […]

『 御堂瓦葺き工事 』 ~その1~

今月から、長崎市内の御堂の現場です。 使用する瓦は、奈良産一体型本葺き飛鳥瓦です。 縦桟工法なので、縦桟の通りが重要になってきます。 鎖弛みで横桟を打ちます。野地修正の作業は手間がかかりますが、これに手間をかける事により […]